R24

計画が始まったのは1年前、当初はインドヒマラヤのヒマチャールプラディシュのアイガー北壁に似ている6500mの山を考えていました。その山に合わせ冬はミックスルートなどを登り、春から夏にかけては富士山に頻繁に登り体力トレーニングなどを行いました。

しかし出発直前、インド国内の大雨のため当初予定していた山への道路が寸断され、急遽、目標の山を変更するしかありませんでした。そこで選んだのが2017年にも訪れた事のあるザンスカール地方でした。慌ただしくGoogleearthで6000mの山を選び直し出発することになりました。

世界的な天候の変化なので仕方ありませんが、ヒマラヤ遠征を多く行ってきましたが、直前での目標の変更は初めての経験でした。

私たちが挑戦したR24(標高6100m?)は規模は大きくなく傾斜も強くありませんが、美しい形をしていて魅力的でした。

私たちには丁度良い目標だったと思います。

登山は残念ながら頂上まで標高差で150m?を残し敗退となりました。脆く垂直のギャップはあまりにも危険で諦めるしかありませんでした。

多くの費用と準備をしてきただけに、敗退に色々な想いはあります。

しかし帰国後、各自、次に向けて少しづつ動き始めています。このヒマラヤ登山の経験が、今後の登山に生かされることを願っています。

メンバー 山野井泰史、古畑隆明、植田寿洋

日程

9月6日 成田~ニューデリー

9月7日 レー

9月10日 カルギル

9月11日 パダム

9月12日 レルー村

9月13日 スンド(トレッキング)

9月14日 ベースキャンプ

9月15日 偵察

9月19日から21日 偵察+順化

9月25日から27日 R24登攀

10月8日 レルー村

10月10日 カルギル

10月11日 スリナガル

10月14日 ニューデリーから成田

(記 山野井)

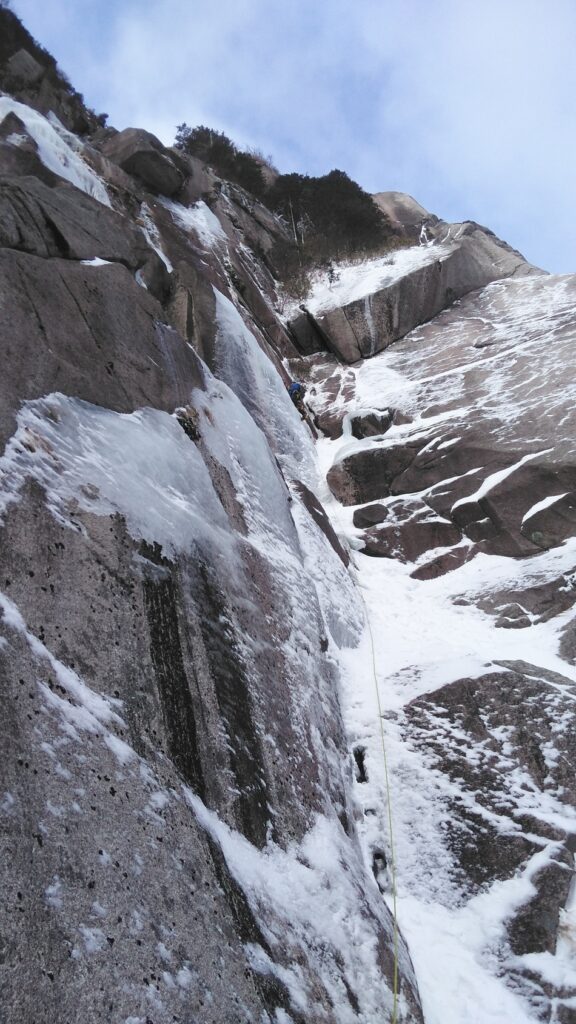

雪が少なく、出合からしばらくは右岸の巻き道を行き雪渓に下りた。

雪が少なく、出合からしばらくは右岸の巻き道を行き雪渓に下りた。 2ピッチ目(Ⅳ+・40m)

2ピッチ目(Ⅳ+・40m) 3ピッチ目(V・40m)

3ピッチ目(V・40m) 4ピッチ目(V+・30m)

4ピッチ目(V+・30m) 5ピッチ目(Ⅳ+・45m)

5ピッチ目(Ⅳ+・45m) 6ピッチ目(Ⅲ・20m)

6ピッチ目(Ⅲ・20m) ルート全体にプロテクションが少なく、ルートファインディングに悩む場面も有ったが、大きくルートを外すことは無いと思う。

ルート全体にプロテクションが少なく、ルートファインディングに悩む場面も有ったが、大きくルートを外すことは無いと思う。

やっとのことでC沢右俣との合流点に着くが、右俣側は常に自然落石が落ちている。

やっとのことでC沢右俣との合流点に着くが、右俣側は常に自然落石が落ちている。 赤いガリーは2/3ほど雪が有り、岩が出てきた所でロープを結んだ。

赤いガリーは2/3ほど雪が有り、岩が出てきた所でロープを結んだ。 何とか生きて帰れそうだ。

何とか生きて帰れそうだ。 天候に恵まれ、充実した登攀が出来た。

天候に恵まれ、充実した登攀が出来た。