2024年は色々と変化の多い年だった。

学校を卒業し、就職し、引っ越しなどなど、生活が大きく変わった。

そんなわけで日々忙しく山に行く時間も減ってしまって、、、

なんてことにはならず、研究室とバイトから解放され、休みの日に思う存分山へ行けるように。自分の記録を見返すと2024年は合計54日山へ行っていたようだが、HPで報告した山行は3件だけ。定期的に更新し冬壁をやる人間がいることも主張しておかねば、ってことで2024年度冬シーズンの山行を振り返ってみようと思う。

12/1 八ヶ岳 赤岳主稜

シーズン初めで雪不足を心配していたが、行ってみたら山は真っ白。天気は快晴。珍しく風が弱く非常に快適で楽しい冬壁シーズンインとなった。

12/14 八ヶ岳 峰の松目沢(南西沢)

これは帰ってから知ったことだが、峰の松目沢は南東沢、南西沢と2つあり、メジャーなのは南東沢。今回はマイナーな南西沢を登ったが、ところどころロープを使いつつ沢を詰めていった。こちらもアイスの足慣らしにはちょうどよいルートだった。

12/15 八ヶ岳 裏同心ルンゼ〜小同心クラック

暗いうちから裏同心ルンゼを登り、小同心クラックへと継続した。裏同心ルンゼは初めてだったが、登攀時はほぼ真っ暗だったので気がついたら終了していた、みたいな感じに。小同心クラックへ取り付く頃にはあたりは真っ白で風が強く、極寒。それでもアイゼンアックスを駆使し、一手一手ロープを伸ばすクライミングは非常に楽しかった。色々と反省点も多かったが、気づきの多い充実した山行だった。

12/29-30 常念岳 東尾根

年末の天気予報があまりよろしくないため当初予定してた計画を変更し、常念へ。初日はひたすらラッセルし幕営適地まで。2日目に山頂を踏んで下山した。

2025/1/3 八ヶ岳 峰の松目沢(南東沢)

1ヶ月前に行っていないほうの峰の松目沢に。少し氷が薄いところもあったがアックスがよく刺さる。最後の90度、10mほどの滝はなかなか奮闘的であった。

1/4 八ヶ岳 赤岳〜硫黄岳

翌日に長野でスキーをする予定を立てていたため家に帰るのがもったいなく感じ、一人山に残り南八ヶ岳を歩いた。クライミングに慣れてしまったせいか、やはり山は誰かと行くほうが楽しめると感じた。

1/24 八ヶ岳 中山尾根

この週は気温が高かったようで、1pはほぼドライツーリングだった。じゃんけんに勝ち核心ピッチをリードするつもりで行ったがパートナーが2pつなげて登ってしまった、、、

1pのフェースほうが難しく感じたからまあいいか。

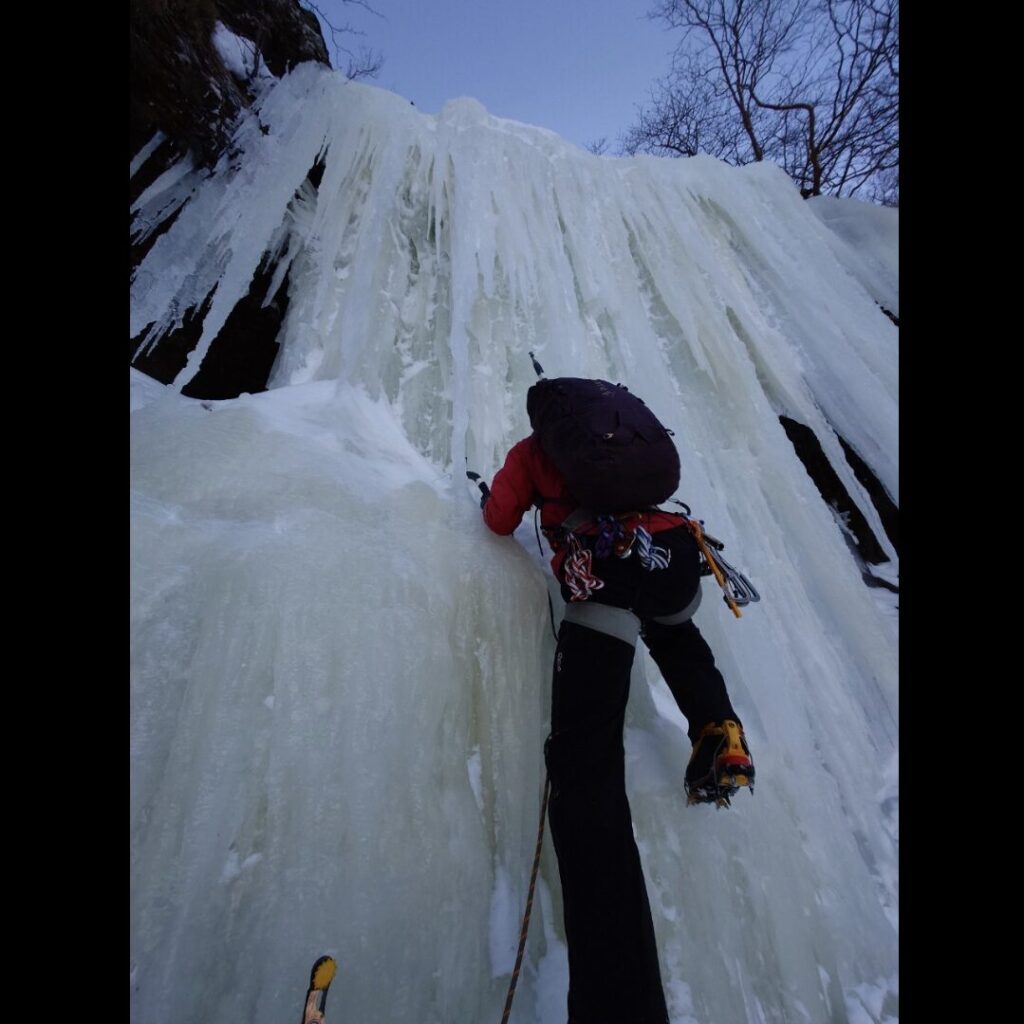

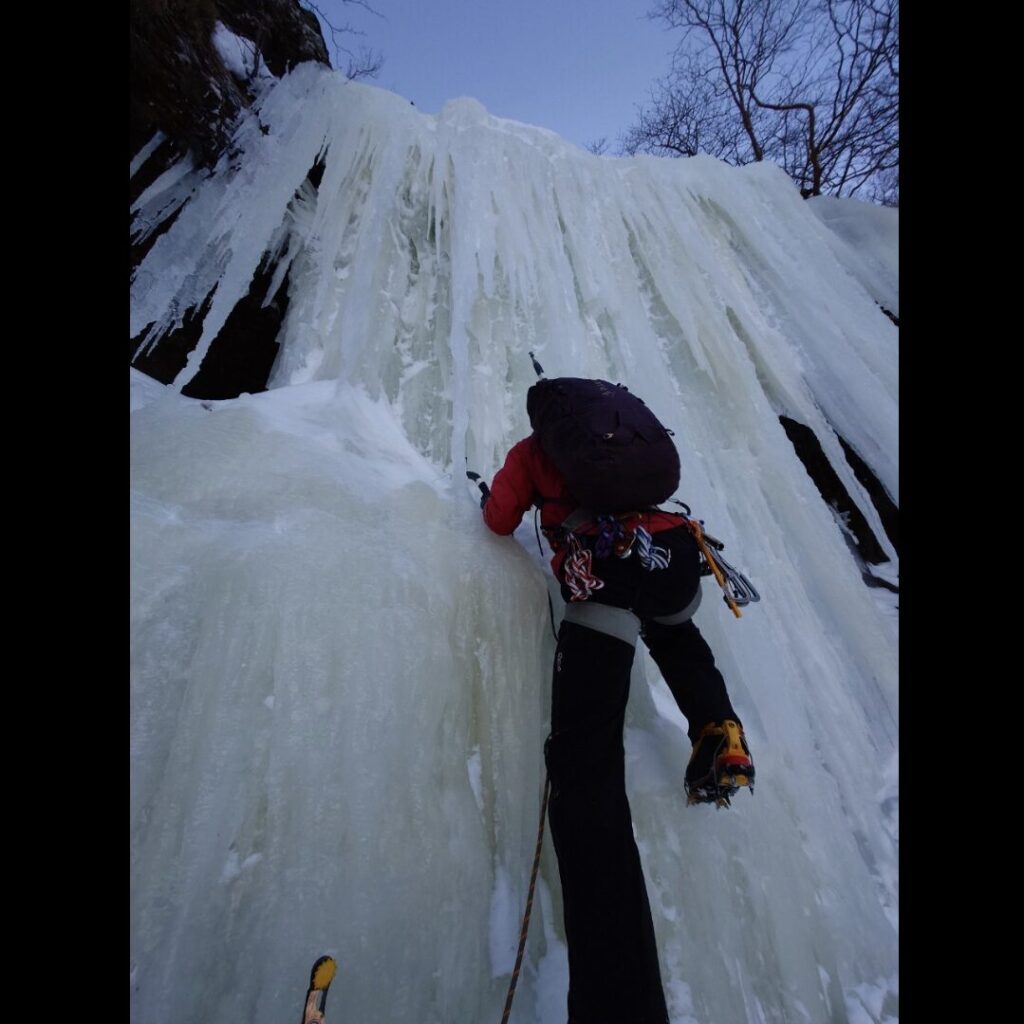

1/25 広河原沢3ルンゼ

パートナーがテント代を払いたくない、ということでわざわざ一旦下山して隣の広河原沢に(笑)アプローチが長いせいか、はたまた天気予報が芳しくないせいか南稜含め誰も人がいなかった。雪で埋まっている滝が多くロープを出さずに終わるんじゃないかと思っていたが、最後の最後に激悪Vアイスが出てきて叫びながら登った記憶がある。パートナーいわく摩利支天大滝より悪かったそうな、、、

1/31-2/2 宝剣岳 極楽尾根

人生初の中央アルプス。極楽尾根の登攀日は6時前行動開始、20時テント戻りと、なかなかハードな山行だった。山行記録をHPに載せようと途中までは作成しているのだが、、、

長く、険しく、かっこいい尾根だった。

2/15 谷川岳 一の倉沢、幽ノ沢(偵察)

幽ノ沢F沢を登ろうとしていたが気温が高く、雪崩の危険性が高いため中止し偵察という名の谷川観光。一ノ倉沢出合にテントを張りダラダラと本を読んだり酒を飲んだりしながら雪崩等を観察しようという目論見であった。結局雪崩は全然発生しなかったが、明るい時間にルート、地形、取り付き、地点などを確認できたので来シーズンまたトライしたい。

この谷は何時来ても美しく、恐ろしく、魅力的だ。

2/16 谷川岳 西黒尾根

せっかく大きなザック持ってるし歩荷でもしましょう!ってことで到底日帰りとは思えないクソデカ装備を背負って西黒尾根を登った。本を10冊も持って山を登ったのは当然初めて。前日の偵察時の暇つぶしのために山を渡る全巻、トポ等をザックに入れていた。スキーヤー、ボーダーが多く来シーズンはスキーもやりたいな〜などと考えていた。

3/8-9 赤沢岳 大スバリ沢奥壁

晩冬〜春のクライミングコンビニと呼ばれている(らしい?)赤沢岳へ。冬季クライミングの本によるとテント場までは3〜4時間で、気合を入れれば日帰りも可能だそう。しかし行ってみると駐車場からテント場までは7時間以上かかったため登攀は2日目のみ。左岩稜正面チムニールートに取り付いたが途中敗退という結果に。2泊以上かけてじっくり登りたい岩場だった。

ひとまず今年の冬山は終わり。(残雪期はちょこちょこ行こうと思っているが、、、)来シーズンはスキーをしながら山を歩いたり、担いで登ったりしたいと考えている。