日時 9/9~9/10

場所 越後山脈 御神楽岳

蝉ケ平~スモヒラ~二俣~御神楽沢より水晶尾根~水晶尾根ビパーク

水晶尾根~山伏ノ頭手前より本名穴沢を下降~蝉ケ平

メンバー 古畑・植田・遠山(本文含み敬省略)

日本登山大系を見て少し前から気になっていた御神楽岳

この話しを植田にしたところ行ってみたいとなり、会友の遠山を誘い3名で行くことに。

蝉ケ平から広谷川~御神楽沢へ入り沢中で1泊、翌日に本谷ルンゼを登攀し登山道で下降の計画にしたため夜はキムチ鍋だと、大量のうどんとキムチを担ぎ出発。

順調に御神楽沢とム沢が交わる二俣へ、そこから御神楽沢へ入りすぐに大滝

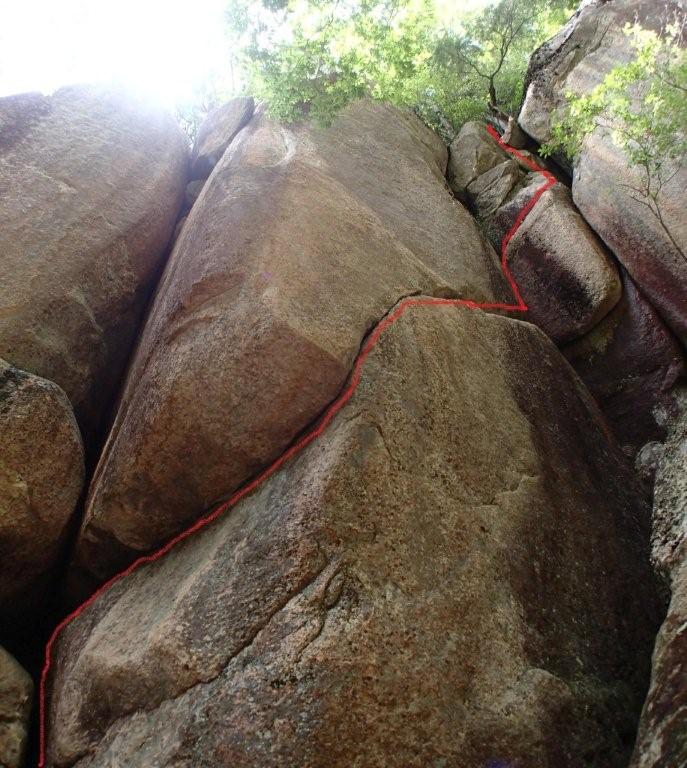

この大滝を高巻き最中、前方ゴルジュを塞ぐ大きな雪の塊があり通過が困難であろうと判断、現在地からみると水晶尾根を限りなく末端から詰めあげてることから、水晶尾根へと予定変更。

ここからはひたすら激しい藪漕ぎの連続でもがいていると尾根へ。尾根もすっきりとしない藪まじりの尾根、途中リングボルトが残されている小さな岩峰を越えたところで3人が寝れそうなビパーク地、最高に眺めがよい。

しかし、急遽水晶尾根にしたために水が足りずキムチ鍋も翌朝のラーメンもお預け・・一人500ml程度のみ。夜は最高の夜景だったが蚊にも悩まされた

翌朝は水晶尾根を詰め山伏ノ頭手前までくるもあまりの暑さと飲み水不足で山頂経由は諦め本名穴沢へ下降することに何ピッチ懸垂下降をしただろうか・・・歩いて降りられるころに念願の水が!帰りは積極的に水の中へ入って蝉ケ平へ向かい、駐車場でキムチ鍋を楽しんだ。

水晶尾根は登山大系によると本名穴沢出合いよりトマノ左俣を詰めて尾根に出るようで御神楽沢より詰めるとかなり時間を要する。水不足や急な予定変更などはあったものの日本の山登りを満喫でき充実の山行となった。

記 古畑