瑞牆山十一面でマルチルートの継続登攀をしてきました。

日程:10月11日

メンバー:竹内・熊谷

ルート:十一面奥壁「一粒の麦」→左岩壁「錦秋カナトコルート」

「一粒の麦」

正面壁基部より白熊のコルからの下降路のルンゼ側へ向かうと、白テープやケルンが有るので、

それをたどって10分ほど岩壁基部を回りこんで行くとフィックスロープがあり、その手前の左側のバンドを行くと、取付きに出る。

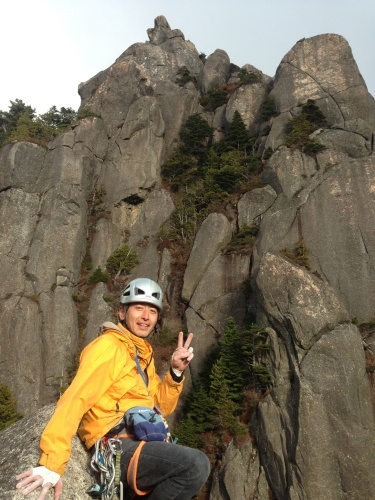

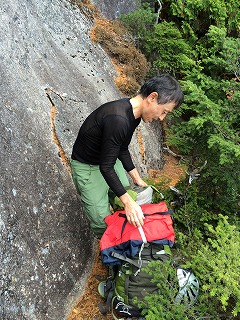

取付きにて登攀準備

1P目

正面のフェースから3mほどのクラックを登り、スラブを左下へクライムダウンしてテラスヘ。

2P目

右側がフレーク状になったクラックが30mくらい続く、とても気持ち良いピッチ。

ハンドから始まって、だんだん広くなり最後はワイドになる(ワイド部分は5.9くらい)

キャメ#1~#5 (#3は3個あると良い、#5は1個)

3P目

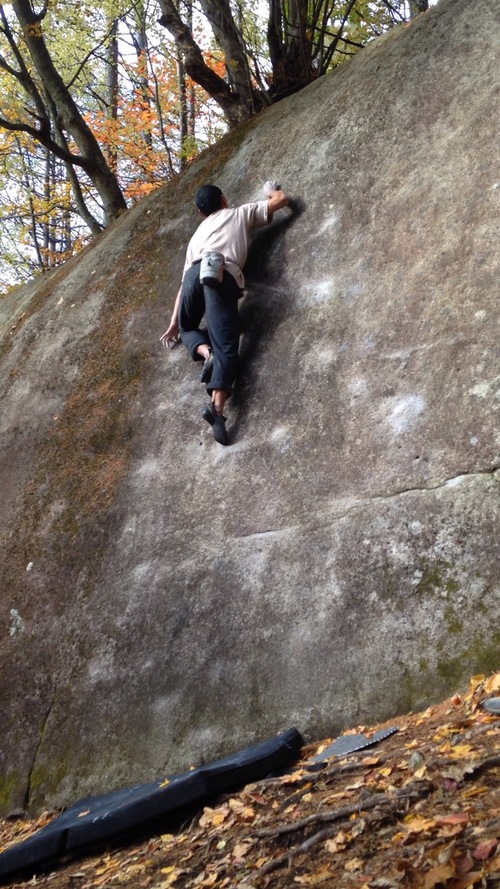

写真のクラックを登り、上部が良く見えるテラスからチムニー内を下降して、ガリー基部でビレイ。

4P目(写真なし)

ガリーを登り、右側にクラックがたくさん有る5P目取付きまで。

5P目(写真なし)

クラックからフェース、ダブルクラックから5.8くらいのオフィズス、ガリーを右へ渡って6P目取付きの木でビレイ

6P目

出だしのカンテから右のクラックへ移るまでが難しい。

上部のクラックは素晴らしく、そのまま奥壁のピークへ出る。

奥壁頂上にて

不動沢側へ数メートル、クライムダウンしてトンネルを通って取付きへ歩いて下降。

10分~15分で着いてしまう。

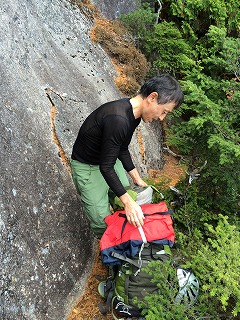

荷物をまとめて正面壁基部へ移動。

「錦秋カナトコルート」には先行パーティーがおり、取付きで30分ほど待つ。

先行パーティーのセカンドが登り始めたのでスタートするが、1P目終了点手前のレッジでも30分くらい待たされる。

その後のテラスごとに待ち時間があったが、楽しくクライミング出来た。

上部は「100岩場」ではなく「マルチピッチルート図集」を参照されたい。

(2P目の5.10a は辛いと思う)

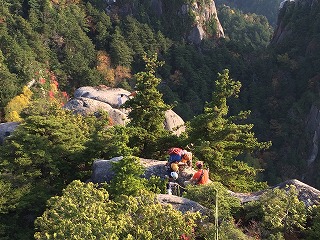

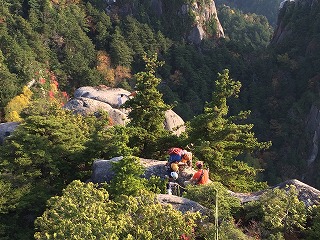

カナトコ岩の上より下降点を見下ろす

山族黄昏の下降点が混んでいるので、錦秋カナトコルートを懸垂下降した。

充実した一日を終えて

初めての瑞牆での継続でしたが、とても楽しめました。

初動時間をもう少し早くすれば、一日3本も可能では?と感じました。

(技術・体力をもっと向上させたいと思います。)

一粒の麦:1・3・6P 竹内リード

2・4・5P 熊谷リード

錦秋カナトコ:2・4 竹内リード

1・3・5・6P 熊谷リード

参考時間

7:00 植樹祭駐車場

8:20 一粒の麦、取付き

8:50 登攀開始

12:00 一粒の麦、終了

13:00 錦秋カナトコルート、取付き

13:30 登攀開始

16:00 錦秋カナトコルート、終了

17:00 下降終了、取付き

18:00 植樹祭駐車場

記 熊谷