2025.08.30 南八ヶ岳・雲稜ルート

メンバー: 瀧川・武田・鈴木(拓)

穂高屏風岩に引き続き、今度は南八ヶ岳大同心”雲稜ルート”を登ってきた。南八ヶ岳は冬季に何度も登ってきた。特に大同心稜はアプローチ等で活用し、登下降を繰り返してきた。大同心に関して言えば、大同心ルンゼから登り、回り込んで頭に立ったのが8年前。その後、南稜を登ったのが6年前。そしてしばらく空いて今年、北西稜を登った。雲稜ルートの存在は知っていたが敷居が高いように感じ、登るならばドライツーリングで登りたいと考えるも、実力がまだ及ぼないと避けてきた。八ヶ岳でクライミングをするなら有名なラインで言えば雲稜ルートぐらいしか残っておらず、ぜひ最後の課題として取り組みたい。だが今年も達成できず。まずは自信をつけるということと、ルートを確認しておけば、比較的敷居を下げられるという仮説のもと、今夏に予備山行として決行した。結果、次の冬に登る自信と、期待感を得ることができた。その記録をここに残したいと思う。

<前日>

登攀前日の夜、西船橋駅に集合。千葉県出身の3人組が諸々の事情で再び千葉県で会合した。車で山梨へ移動し、近場の野営地で1時ごろ野宿した。鈴木は不足する睡眠時間を確保するために、夕方仮眠をとっていた。それから数日前から湧き上がるモチベーションを抑えられず、かつ、ブラックチョコレートのカフェインで頭が冴える状況。全く眠れないまま、綺麗な山梨の夜空と二人の寝息を聞きながら、起床時間の3時を迎えた。

<登攀日>

赤岳山荘の駐車場へ、4時すぎに到着した。4時半ごろ、ヘッドランプをつけて徐々に歩き出す。雪のない北沢の登山道が新鮮だった。1時間程度で赤岳鉱泉へ到着し、小休止する。アイスキャンディーのない鉱泉も違和感があったが、空気がとても澄んでいて気持ちがいい。再び歩き始め、大同心稜を登る。1時間程度歩くと、大同心の西壁が見えてくる。取り付きから壁を見上げると、冬にはどこから登ればよいのか観察しても不安しかなかった岩壁も、次第と合理的なラインが見えてきた。7時ごろ、登攀開始。

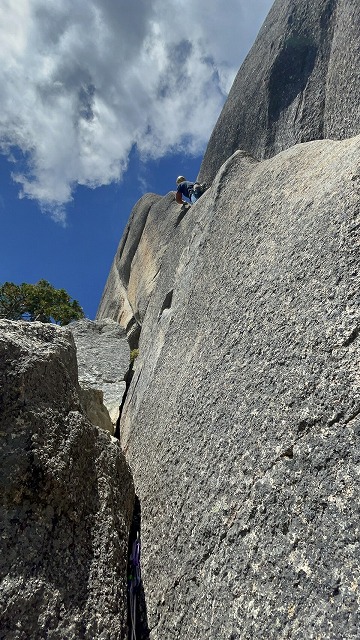

<1P目>リード:瀧川

至る所に散らばるガバホールドを使い、豪快に直上する。一部ハングがあるが、ガバを使って気持ちよく超えることができた。ハング部分は、冬季は緊張するかもしれないが、手袋でもしっかりと掴めそうなホールドはあったし、スタンスも選べば問題ない。

<2P目>リード:瀧川

続くピッチも直上した。一箇所ステミングを使う微妙なパートがありつつ、同じくガバホールドを使って登る。スラビーな岩面にアイゼンはたてられないが、前爪を引っ掛けられそうなスタンスや、ガバの位置などを確認できたので、冬季でもこのパートは登れそうだ。

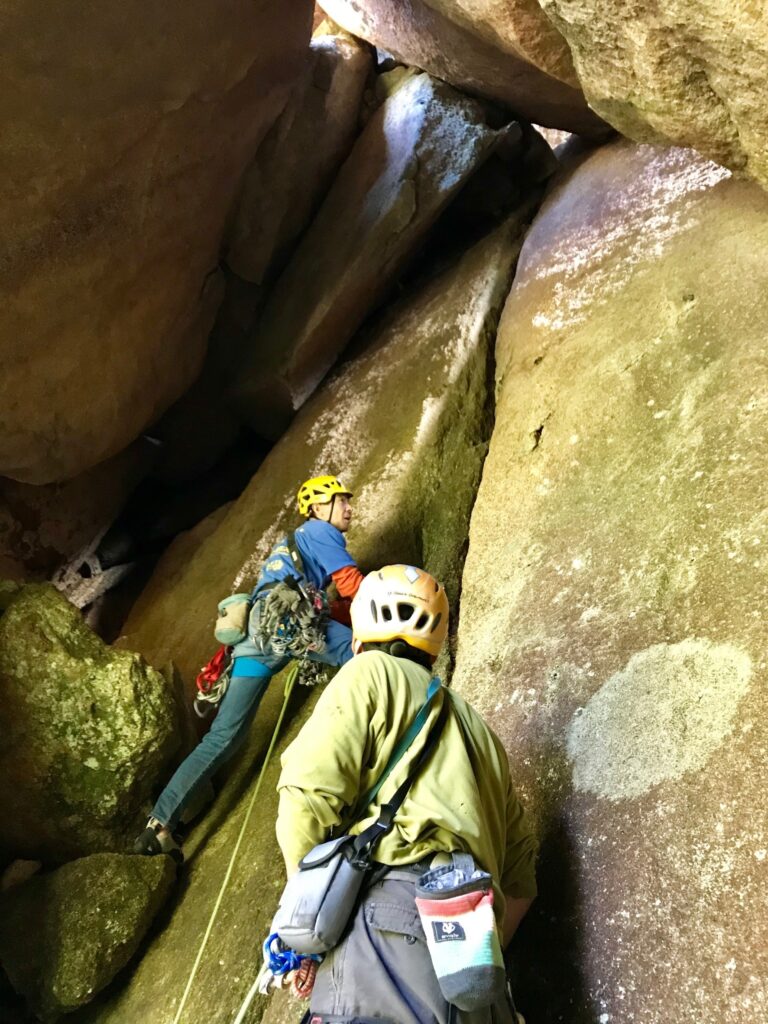

<3P目>リード:武田

このピッチから、最終ピッチめがけて右上気味に登り始める。ジェンガのように積み重なった浮石の多いラインを丁寧に登った。

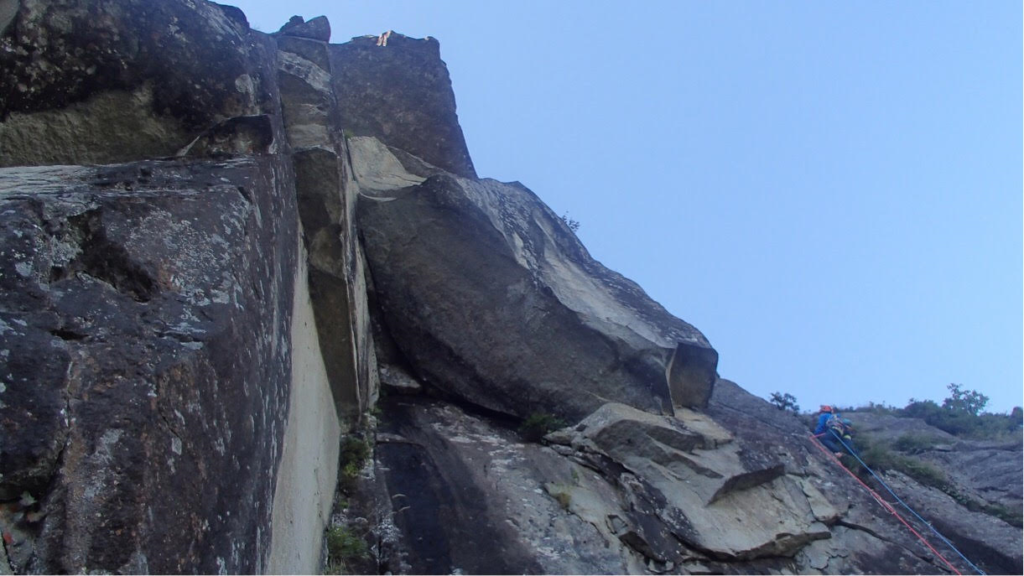

<4P目>リード:武田

このピッチは大きく壁を見て右側にトラバースする。トラバースは何度やっても怖い。フォローも怖い。それでも楽しい気持ちが勝ち、最後のピッチへの期待感に胸を踊らせた。

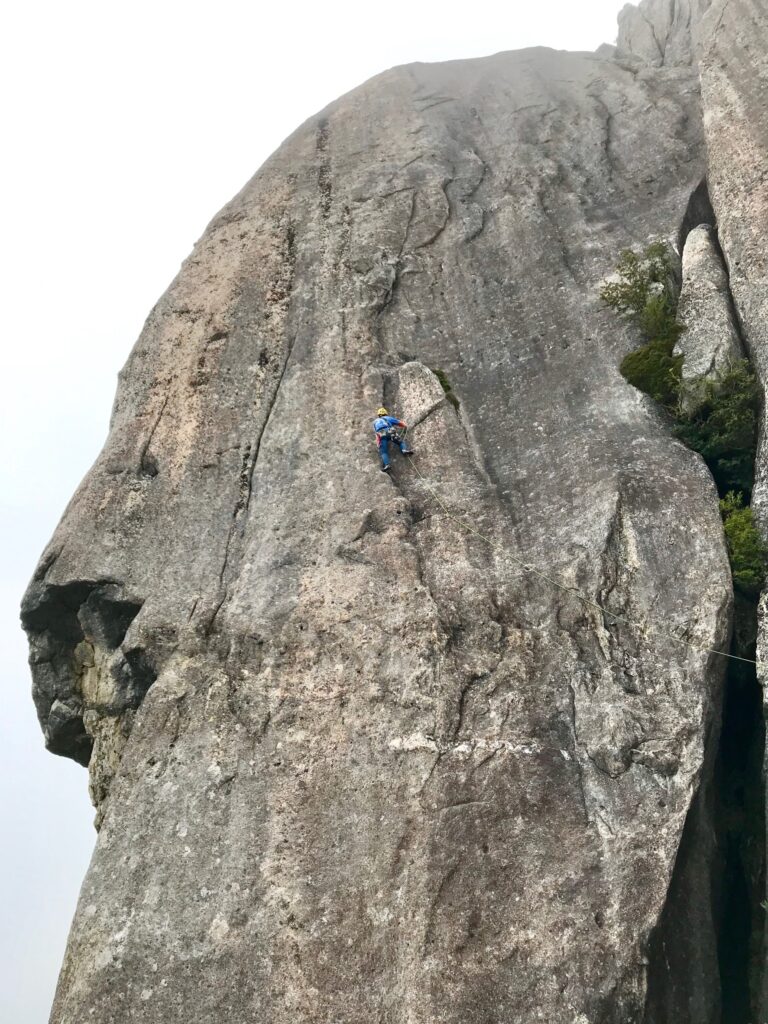

<5P目>リード:鈴木

このパートは、フォローだが冬季に南稜を登った際、登攀している。ガバもスタンスも多く快適な直上ラインだが、当時はストレートに近いピッケル2本(リーシュ)のみで登り、猛烈にパンプした記憶がある。丁寧にガバを探し、落ち着いて足置きをすれば、十分に冬でもリードができる。このピッチは南に面しているので、東側に隠れていた太陽光が気持ちよく、頭にたどり着いた。フォローの2人も面白かったと口を揃えて登ってきた。

下山道中、クライマーに、早いですね、継続しないのですか、と声をかけられたが、こちらからすれば最暑の時間に登りたくないのだ。それでも睡眠時間を確保するという観点で言えば、遅く出た方がいいのだろうか。いや、先発がいると落石の危険もあるし、遭難リスクを下げるための最善は、しっかりと眠ったうえで、早く取りつくことだと思う。人が3人しかいない岩壁の中で、最高な時間を過ごすことができた。次回は冬に。